Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital (SinvemaDC), habló con nostalgia sobre cómo era el sistema educativo venezolano cuando comenzó a ejercer la docencia en el año 1992.

Lo describió como un modelo ordenado, donde se respetaban los derechos de los docentes, había autonomía académica y libertad de enseñanza, motivo por el cual acudía con entusiasmo a las aulas.

“Me encantaba el trabajo con mis chamos”, manifestó en entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias.

Para Machado, en esos años, las principales fortalezas que tenía la educación eran la libertad de cátedra, un salario suficiente para vivir dignamente, el respeto a los derechos laborales, la ausencia de acoso y una gerencia educativa eficiente y responsable.

Afirmó que muchos jóvenes se motivaban a estudiar la carrera porque existían muchas facilidades.

“Cuando un docente hacía un postgrado, le pagaban una prima establecida en el contrato”, explicó. Los bonos vacacionales o navideños permitían dar la inicial de una casa, comprar un carro o viajar al exterior.

Además, aseguró que las escuelas se mantenían en buen estado gracias a que el Ministerio de Educación, a través de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), hacía un mantenimiento anual y dotaba a los planteles de mobiliario y recursos pedagógicos.

En esa misma línea, la maestra Miriam Ramírez —nombre ficticio a petición de la entrevistada— resumió sus más de 20 años de labor en la enseñanza como una experiencia maravillosa.

Comenzó dando clases en una escuela primaria hasta que logró, con mucho esfuerzo y dedicación, graduarse como licenciada en Educación, mención Castellano y Literatura, para así convertirse en profesora de bachillerato.

Recordó con orgullo aquella época en la que, aseveró, los estudiantes egresaban de secundaria con las herramientas necesarias para afrontar con éxito sus estudios universitarios. Para ella, eran tiempos en los que el trabajo docente era sinónimo de respeto y admiración.

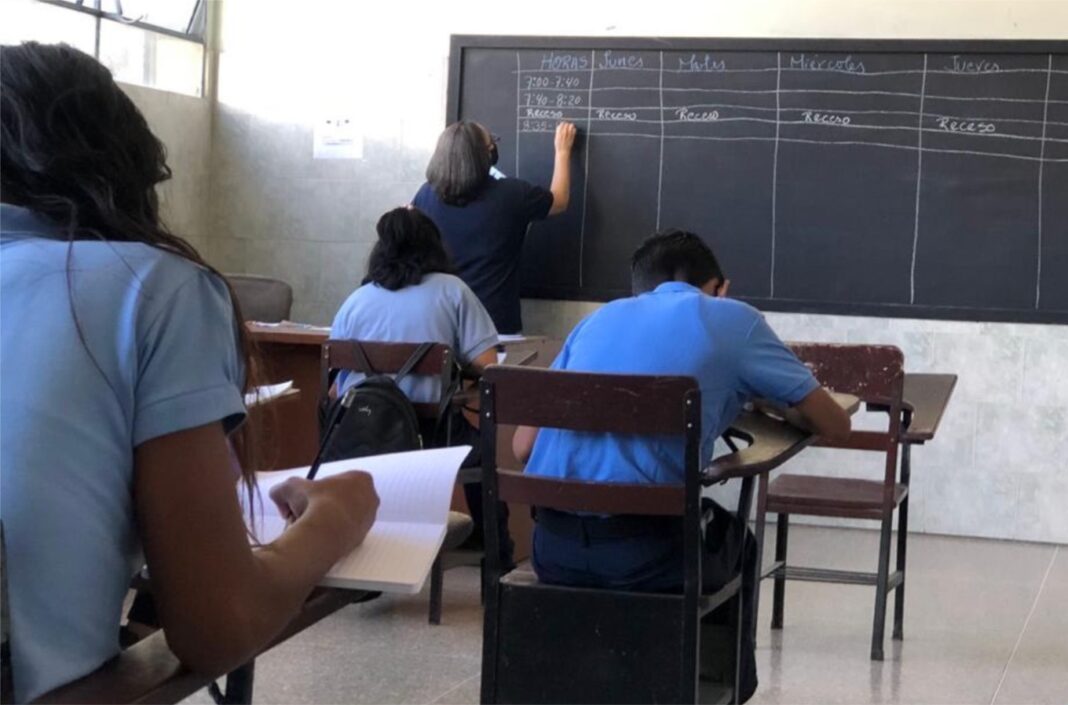

Su testimonio hace contraste con el reciente informe del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea (Secel) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), que habla de un 70 % de alumnos de educación básica y media con graves deficiencias en Matemáticas y Lenguaje.

Debacle educativa

Entre 1960 y 1990, el sistema educativo venezolano era considerado uno de los más sólidos y respetados de América Latina, aunque nunca estuvo exento de problemas.

Durante el Gobierno de Raúl Leoni (1964-1969), se construyeron más de 900 escuelas y en el primer periodo presidencial de Rafael Caldera (1969-1974), se implementó el ciclo básico y diversificado en la educación media.

En tanto, el presidente Jaime Lusinchi (1984-1989), con el VII Plan de la Nación, continuó la expansión de la infraestructura escolar, consolidó los programas de alimentación en las escuelas y fortaleció las políticas de formación docente en medio de la creciente demanda educativa.

Aunque el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez promovió programas educativos y mantuvo el tema de educación siempre en su agenda, Machado cree que la debacle del sistema educativo inició a partir del paro petrolero del año 2002 cuando, según él, empezaron a mermar los recursos para la educación.

No obstante, el quiebre más significativo ocurrió entre 2014 y 2016, cuando la crisis económica, social y política se profundizó, dando lugar a una Crisis humanitaria Compleja. Este deterioro se agudizó aún más con la pandemia de la COVID-19 en 2020, que obligó al cierre de las escuelas durante más de un año.

A juicio de la profesora Miriam Ramírez, los cambios en los métodos y técnicas de enseñanza provocaron un deterioro progresivo en la educación, tanto en valores como en conocimientos.

Cuestionó que hoy en día haya “una educación sin conceptos reales y sin prácticas que permitan comprobar si el estudiante está verdaderamente capacitado para ser promovido a los siguientes grados”.

Ella ve con preocupación que se fomente el “facilismo”, promoviendo a alumnos que aún necesitan reforzar sus conocimientos y, en lugar de repetir el año, se les asigne un trabajo para avanzar al siguiente.

Lamentó que no se toman en cuenta las asistencias y que las planificaciones por materias, que son esenciales para dar clases y realizar las evaluaciones pertinentes, han caído en desuso.

En cuanto a los proyectos, mencionó que, aunque algunos son buenos, otros a veces no guardan relación con la materia o el objetivo que se les asigna.

“Nuestra educación está urgida de una transformación para recuperar las materias que han sido cambiadas hasta de nombres y para rescatar los valores que se han perdido en nuestros estudiantes”, puntualizó a Radio Fe y Alegría Noticias.

La crisis educativa de los últimos años responde a múltiples factores, incluyendo la crisis económica y salarial, la pérdida de la meritocracia, la desinversión estatal, la migración de docentes y la falta de políticas públicas adecuadas.

Todo esto ha provocado deserción escolar, escasez de profesores, deterioro de las infraestructuras, falta de actualización docente y reducción de horarios. Esto último representa un retroceso para el país, según dijo Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en entrevista con el programa Alianza por la Educación de Radio Fe y Alegría Noticias.

Drama salarial

Gremios y sindicatos de educación han denunciado que el déficit salarial golpea al sector educativo en sus distintos niveles, desde maestros de educación básica hasta profesores universitarios, lo que impacta no solo en su calidad de vida, sino también en la motivación de quienes aún permanecen activos y en la escasa disposición de las nuevas generaciones a estudiar y ejercer la carrera.

La docente Ramírez, hoy alejada de las aulas por problemas de salud, confesó que en esta etapa de su vida siente tristeza y decepción al saber que, después de tantos años de estudios y entrega formando a jóvenes, el sueldo que recibe no le permite ser económicamente independiente y mucho menos disfrutar de viajes, paseos o encuentros con amigos.

Admitió que, en gran parte, depende de la ayuda de sus hijas para cubrir sus necesidades básicas, costear gastos de salud y, de vez en cuando, permitirse alguna pequeña actividad recreativa.

Comentó que su mayor satisfacción es cuando se encuentra con sus exalumnos y, con una sonrisa, le dicen: “Profe, gracias por todo lo que nos enseñó y por el amor con el que nos trató”. O cuando alguno le comparte con orgullo: “Ya soy doctor… ingeniero… licenciado”; es allí cuando se dice a sí misma: “Valió la pena mi trabajo y me siento orgullosa de ser docente”.

De acuerdo con cifras del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), en febrero de 2025 un educador venezolano devengó, en promedio, 798 bolívares, equivalentes a 12,27 dólares al mes.

Mientras que la canasta alimentaria familiar se ubicó en 487,12 dólares, lo que implica que un docente necesita casi 40 sueldos para cubrir sus necesidades básicas de alimentación.

Economía informal como alternativa

A Carmen González —nombre modificado para proteger su identidad— aún le cuesta aceptar que cotidianidades, como salir de viaje en vacaciones, se hayan vuelto un sueño para ella y su familia.

“Viajaba todas las vacaciones, podía comprar lo que necesitaba e incluso darme algunos gustos superfluos”, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias.

Hoy, siendo docente de clasificación III y directora de un liceo, gana apenas 400 bolívares al mes, lo que equivale a unos cuatro dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Siendo madre de un adolescente y un niño, sobrevive gracias al apoyo económico de su esposo y a la venta informal de galletas y maquillaje.

Admitió que ha pensado en abandonar por completo la docencia, pero, por ahora, su vocación pesa más que el desánimo.

Agregó que su amor por sus estudiantes la ha llevado en ocasiones hasta a “sacar de donde no tiene” junto a sus otros compañeros para comprar el camión cisterna, la bombona de gas e insumos para el comedor, ya que el plantel no posee servicio de agua potable ni gas doméstico.

Por su parte, la educadora y dirigente sindical, Gricelda Sánchez, denunció en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias que siete de cada 10 escuelas públicas presentan problemas de servicios e infraestructura.

Al cierre del año escolar 2023-2024, Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), advirtió que al menos el 60 % de las instituciones educativas del país se encuentran en “mal estado”.

Una lucha de larga data

El pasado 19 de marzo, educadores en Caracas y varios estados del país se movilizaron para exigir salarios justos que les permitan recuperar su poder adquisitivo, condiciones laborales dignas, la discusión del contrato colectivo, entre otras demandas.

Durante la jornada, los educadores anunciaron que volverán a las calles este 1 de mayo, Día del Trabajador.

Sin embargo, estas exigencias no son nuevas. Desde 2018, cuando comenzaron a protestar por la pulverización salarial y las condiciones laborales precarias, las movilizaciones del gremio han sido constantes.

En 2019, hubo un paro nacional de 48 horas e incluso, en medio de las restricciones por la pandemia por COVID-19 en 2020, las manifestaciones continuaron. En 2021, aún frente a la incapacidad de dictar clases a distancia y con las condiciones de los centros escolares agravadas para el regreso a la presencialidad, continuaron reclamando.

En 2022, el gremio se centró en exigir la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) —que recortó sus primas y derechos adquiridos—, el pago completo de su bono vacacional, la firma de una nueva Convención Colectiva, entre otros.

El año 2023 estuvo marcado por una ola de manifestaciones: según la Federación Venezolana de Maestros (FVM), durante el período escolar 2022-2023 se registraron 3.185 protestas en todo el país.

Aunque en 2024 las convocatorias disminuyeron en el contexto de la campaña presidencial, las demandas al Estado persistieron.

Ser docente ya no es atractivo

Ser educador en Venezuela pasó de significar prestigio, respeto, estabilidad y ascenso social a convertirse en una carrera poco atractiva y valorada.

Ángel Tovar, segundo vicepresidente de la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), reveló que en los encuentros que propician apenas entre el 8 % y el 10 % de los educadores están entre los 20 y 29 años.

“No tenemos generación de relevo”, lamentó en el programa Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias.

Recordó que en 2011, el Instituto Pedagógico de Caracas recibía más de 11.000 postulaciones de jóvenes interesados en formarse como educadores. Hoy, esa cifra no supera los 400 aspirantes.

La FVM estimó que el año escolar 2023-2024 culminó con un 80 % de deserción docente, cifra que sigue en aumento.

Ante esta realidad, el Gobierno nacional recurrió en 2021 a incorporar bachilleres al sistema educativo a través del Plan Chamba Juvenil para sustituir a los educadores que habían abandonado sus cargos.

La medida fue ampliamente cuestionada por gremios y especialistas, quienes la calificaron como una desvalorización de la profesión y una solución preocupante, al poner la educación de los niños y adolescentes en manos de personas sin la pedagogía necesaria.

El año pasado, el ministro de educación, Héctor Rodríguez, llamó a los docentes jubilados a reincorporarse a las aulas ante la escasez de personal, especialmente en materias claves como Matemáticas, Física y Química.

Un estudio de la Asociación Civil Con la Escuela de octubre de 2023 reveló que el 24 % de los maestros encuestados no son profesionales graduados en carreras de educación, lo que pone en evidencia que una parte significativa del personal no está capacitado ni formado para ejercer.

De la duda al compromiso

Johanna Valencia, estudiante de 21 años del sexto semestre de Educación, mención Orientación, expresó con franqueza a Radio Fe y Alegría Noticias que no eligió su carrera por vocación, sino para “llenar expectativas y tener un título”.

Sin embargo, ese desinterés fue desapareciendo a medida que avanzaba en sus estudios y se daba cuenta de que, con compromiso y vocación, puede impactar de forma positiva en la vida de sus futuros estudiantes.

Tiene claro que enseñar no será fácil. “Las nuevas generaciones son más fuertes, por lo que se necesita mucha dedicación y compromiso para poder enseñar, guiar y fortalecer los valores”, sostuvo.

Por eso, sueña con que algún día los maestros recuperen el reconocimiento que merecen, pues, junto a los padres, son pilares fundamentales en la formación de quienes depende el futuro del país.

Cuando piensa en cómo motivar a otros jóvenes a estudiar educación, lo primero que se le viene a la mente es tener empatía para acompañarlos en sus procesos, entender sus realidades y ser un ejemplo que los inspire.

“Sería de gran impacto y motivación hacerlos sentirse seguros, confiados y con ganas de superar cualquier circunstancia para cumplir sus metas”, comentó.

Reconoció que muchas veces se pregunta si debería migrar cuando se gradúe, ya que es consciente de que su esfuerzo puede que “no valga la pena” en Venezuela.

Pero luego recuerda a los buenos profesores que ha tenido y le han demostrado que, aunque siempre habrá situaciones difíciles, cada quien decide con qué quedarse y qué ofrecer a los demás. Y, en su caso, ella decidió dar lo mejor de sí y contribuir a que la situación cambie.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram, WhatsApp y descarga nuestra App.